EN BRIERE avec Léon POIRIER

Le beau roman de M. A. de Châteaubriant, que l'Académie Française, il y a un an, gratifia d'un de ses prix les plus enviés, révéla à ses innombrables lecteurs qu'il y avait à quelques heures de Paris un coin de France qui se distinguait de tous les autres par la nature de son sol autant que par les moeurs de ses habitants, par sa poésie simple et rude autant que par son respect des traditions.

Tant d'originalité devait tout naturellement attirer les cinégraphistes épris de pittoresque et non moins naturellement encore entre tous M. Léon Poirier, qui n'est pas le dernier à avoir su traduire en images mouvantes la poésie dont se pare le visage multiple de la France. Nous aurons donc au début du prochain automne un film portant ce titre La Brière et cette signature : Léon Poirier.

J'arrive de Brière où je suis allé passer trois jours en compagnie de Léon Poirier et de ses interprètes : Armand Tallier, José Davert ; Mlles Myrga, J. Marie-Laurent, Renée Wild et Prévost.

Située à une douzaine de kilomètres au nord de Saint-Nazaire la Brière s'étend des deux côtés d'une chaussée qui traverse quelques-uns de ses villages les plus importants : Saint-Joachim, Mayun que l'on ne peut facilement atteindre qu'en automobile.

Ce fut donc en automobile qu'en compagnie de Bourdel, l'athlétique, dévoué et gai régisseur de Léon Poirier je fis le chemin de Saint-Nazaire à Saint-Joachim où la troupe avait établi un quartier général.

« Saint-Joachim ne possède pas d'auberge assez importante pour nous loger tous », m'explique Bourdel tandis que nous traversons en trombe des petits villages aux maisonnettes blanches sous leurs toits de roseaux épais comme des édredons, alors nous avons loué une maison au bord du marais. Vous allez voir cette cagna : son propriétaire, qui est le maire de Saint-Joachim et Basque... Oui, Basque ! Pas mal pour un pays traditionaliste et fermé aux non-brièrons !— son propriétaire, pour se rappeler ses voyages, l'a débarrassée de son toit et transformée en bordj algérien... Alors quand il pleut— et il pleut souvent en Brière ! — nous devons dormir, un parapluie à la main ! Charmant hein ? « Et Bourdel rit, heureux ! Tenez ! voilà l'objet ! ». Une maison blanche hérissée de créneaux chocolat, surgit de la verdure au détour de: la chaussée. L'auto s'arrête et me voici au milieu d'une troupe gesticulante de brièrons et de brièronnes en qui je reconnais Mme Poirier, Tallier, Davert ; Mlles Myrga, Renée Wild et Mmes Marie-Laurent et Prévost. Tallier et Davert ont des faces tannées par le soleil et les petits bonnets des femmes prennent des allures inattendues sur les visages roses et mauves de maquillage.

Mais voici Léon Poirier qui sort de la kasbah, flanqué de ses opérateurs Belavorne et Georges Bastia. « Venez visiter la maison, me crie-t-il, et dire « bonjour » aux canards de Myrga ! » — « Oui, j'élève des canards — c'est l'industrie du pays ! » précise la créatrice de Geneviève. Mais Mme Poirier se glisse entre nous. « Non, non, à table, s'écrie-t-elle, mes sardines vont être brûlées ! ».

La table est dressée en plein air, toutes les pièces de la maison étant transformées en dortoir. Le rude vent souffle, le cidre emplit les bols de porcelaine et les sardines que Bourdel, au lever du soleil, est allé en motocyclette acheter au Croisic, apparaissent en rangées entre deux énormes grils où elles ont affronté les flammes d'un feu de tourbe. José Davert s'excuse de ne pas nous offrir un plat de grenouilles de sa façon, mais Mme Poirier qui aime les animaux, la veille au soir, quand toute la maisonnée dormait, a rejeté dans le marais les soixante grenouilles qu'il avait eu tant de mal à capturer.

Chacun s'évertue à me mettre au courant de la vie menée depuis des semaines en Brière par la compagnie : lever à 6 heures, ravitaillement à la Baule, à Guérande ou à Saint-Nazaire, ménage, cuisine, travail, vaisselle, etc. Jamais on ne se couche avant 11 heures. Voilà, n'est-il pas vrai? un emploi du temps qui devrait être offert en exemple à toutes les jeunes personnes atteintes de cinématomanie, car il leur ferait peut être comprendre que tout n'est pas rose dans le métier cinématographique. Mais cette vie n'est-elle pas à peu près celle que menaient aux siècles passés les troupes de comédiens qui parcouraient dans le chariot du Capitaine Fracasse ou dans celui de Molière les routes tout le long desquelles étaient embusqués le pittoresque et l'imprévu créateurs de débrouillardise.

Toute l'après-midi on «tourne» au bord du marais les scènes qui mettent pour la première fois face à face Théotiste et Jeanin. Quelques paysans et paysannes, recrutés non sans peine par Bourdel, qui leur a promis qu'on les photographierait et qu'on leur donnerait leur portrait, assurent la figuration.

Le lendemain M. A. de Châteaubriant, qui a quitté Locronan où il prépare un nouveau roman, se joint à nous pour voir se métamorphoser en images la fresque brossée par lui avec des mots.

Nous nous embarquons sans perdre une minute dans un des noirs et longs chalands que M. Léon Poirier a loués et nous filons sur le marais à la recherche de l'endroit où l'on pourra travailler. José Davert, Armand Tallier, Bourdel, Georges Bastia manient la perche comme de vieux brièrons.

On glisse parmi les hauts roseaux et les nénuphars vernis qui font sur la coque goudronnée un bruit très doux de soie et M. de Châteaubriant lentement égrène ses souvenirs. « C'est en hiver qu'il faut voir le marais, quand le ciel est bas. L'eau paraît de bronze et les villages sont auréolés de la fumée violette qui sort des cheminées où brûle la tourbe. Le long des chalandières, les tas de mottes se dressent en pyramides de deuil et les hauts-fourneaux de Trignac élèvent sur l'horizon leur menace rougeoyante. Si vous aviez vu tout cela comme je l'ai vu, il y a vingt ans! »

En effet, bien qu'il n'ait fait paraître son roman qu'en 1923, M. de Châteaubriant en a réuni la documentation plusieurs années avant la guerre si bien qu'il ne retrouve plus ses impressions d'alors et c'est, les yeux embrumés de mélancolie qu'il continue en regardant José Davert assis à l'arrière du chaland. « C'est mon Aoustin ! Il était là près de moi et pendant des heures je n'avais devant les yeux que sa haute silhouette noire... Aoustin est mort le pauvre ! ... et la Brière meurt aussi! Il y a vingt ans toutes les femmes portaient la coiffe et tous les hommes le « mâtiné de beda » (petit chapeau rond). Quand j'arrivais à l'entrée d' un village j'étais accueilli par des ricanements quand ce n'était pas par une volée de cailloux ! ».

Mais Léon Poirier vient s'asseoir près de l'écrivain : « La Brière n'est pas si changée que vous le craignez, affirme-t-il. Sans doute les femmes se croiraient-elles déshonorées si elles ne portaient pas des chapeaux à l'instar de Paris et les hommes rougiraient-ils s'ils ne se coiffaient pas de casquettes de lads anglais...

Mais les villages se défendent toujours. Je n'ai pas encore pu « tourner » une seule scène à Feyrun et partout ailleurs nous avons dû nous faire accepter avec mille précautions. On sent que le curé, de son confessionnal, a glissé dans l'oreille de ses paroissiennes des paroles de méfiance à l'adresse du Cinéma, instrument de perdition. Rassurez-vous : ce n'est pas encore demain que les ingénieurs de Trignac assécheront le marais. La Brière se défend ! ».

De cette défense, j'ai eu quelques preuves au cours de mon séjour. Pour être certain d'avoir une figuration portant encore le costume local, M. Léon Poirier avait organisé un concours de coiffes doté de prix importants. Quelques femmes vinrent, les bandeaux noirs coiffés de linge brodé et tuyauté, mais quand arriva le moment de les photographier, elles présentèrent obstinément la nuque à l'appareil : « Vous voyez mieux nos coiffes ! » affirmaient-elles et il fallut avoir recours à la ruse pour les amener à tourner la tête vers l'objectif.

Ailleurs, c'est un vieux pêcheur à qui nous apprenons que l'électricité est capable de fournir non seulement la lumière, mais encore la force qui permettrait d'assécher le marais et qui nous répond : « Je ne savais pas... Alors, vaut mieux que l'électricité ne vienne jamais jusqu'ici... On continuera à s'éclairer comme on pourra ! ».

Il est vrai que nous avons vu, ce soir là une jeune brièronne ramener, en pédalant, ses vaches du pâturage et le lendemain quatre landaus venus de Saint-Nazaire promener, à travers les rues de Saint-Joachim, une noce dédaigneuse des plus respectables et des plus jolies traditions et vêtue suivant les derniers préceptes des arbitres des élégances de la banlieue parisienne.

Ces partisans du progrès ont fini par céder au charme du Cinéma et le Cinéma lentement, grâce à l'habileté et au bon garçonnisme de la troupe de M. Léon Poirier, a conquis La Brière.

« Pourquoi, disait à un de ses voisins un homme qui fumait sa pipe en regardant passer Mme J. Marie-Laurent et Prévost, pourquoi a-t-on fait venir des femmes de Paris pour ça ? N'importe laquelle de nos femmes aurait été aussi bien qu'elles ! ».

Cette petite phrase n'avoue-t-elle pas que cet homme était sous le charme, mais n'est-elle pas aussi le plus beau compliment pouvant être adressé à des artistes qui n'ont pas d'autre désir que d'entrer, suivant l'expression consacrée, dans la peau de leurs personnages et qui, pour cela, confiants dans l'influence du physique sur le moral, ont vécu, des semaines durant, sans quitter leurs vêtements de paysans.

Ainsi le Progrès et la Tradition se disputent actuellement la Brière, comme, depuis des siècles, la Terre et l'Eau. Un jour viendra où la terre et le progrès seront vainqueurs et, ce jour-là, nous seront reconnaissants au Cinéma qui, grâce à M. Léon Poirier, aura enregistré un souvenir de l'époque pittoresque où La Brière était encore telle que M. de Châteaubriant la vit et la décrivit et où elle appartenait encore un peu à l'Eau et à la Tradition.

Renée Jeanne

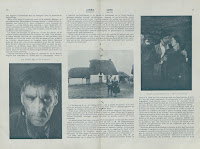

Les opérateurs LAURENCE MYRGA, A. TALLIER, L. POIRIER et J. DAVERT

Pendant le déjeuner, entre deux prises de vues

Extrait de Cinéa n°18, 01 août 1924

.jpeg)

.jpeg)